キャッシュレス決済の普及に伴い、クレジットカードを複数持つ人が増えています。

一般社団法人日本クレジット協会がおこなった調査によると、2022年3月末時点で成人1人あたりが所有するカードの枚数は平均2.9枚です。

クレジットカードによってサービス内容が異なるため、組み合わせ次第でより多くの特典を受けられます。

この記事では、クレジットカードを2枚持ちする場合に最強の組み合わせを紹介し、利点や欠点についても詳しく解説します。

この記事でわかること

- クレジットカードの2枚持ちは基本の還元率が高いメインカードと自分がよく使うお店で還元率が上がるサブカードを選ぶ

- 2枚持ちでカードを使い分けると決済できるお店や利用できる特典が増える

- 2枚持ちはポイントの分散や管理が難しくなる欠点もある

- クレジットカードの3枚持ちは受けられる特典や優待がさらに広がる

クレジットカードを2枚持ちする際に最強の組み合わせ3選を紹介

クレジットカードを2枚持ちする際に最強の組み合わせは、以下の3つの組み合わせです。

| こんな人におすすめ | メインカード | サブカード |

|---|---|---|

| 日常使いでポイントを貯めたい | JCB カード W | 三井住友カード(NL) |

| カラオケや映画館、飲食店などで優待を受けたい | リクルートカード | エポスカード |

| 通販の買い物でポイントを貯めたい | 楽天カード | 三菱UFJカード VIASOカード |

上記の組み合わせはメインカードに還元率1.0%以上のカード、サブカードに特定のお店で還元率の上がるカードを組み合わせているため、ポイントが貯まりやすくなります。

自分のよく利用するお店で還元率が上がるカードを選ぶ

自分のよく利用する店で還元率が上がるカードを選ぶと、効率的にポイントが貯まります。

頻繁に利用するコンビニや飲食店がある人は、そこでのポイント還元率が高いカードを選びましょう。

通販サイトでよく買い物する人はサイトと提携しているカードを選ぶと、基本の還元率よりも多くポイントが貯まります。

中でもJCB カード Wと三井住友カード(NL)の組み合わせは対象となるコンビニや飲食店の還元率が高く、ポイントが貯まりやすいのが魅力です。

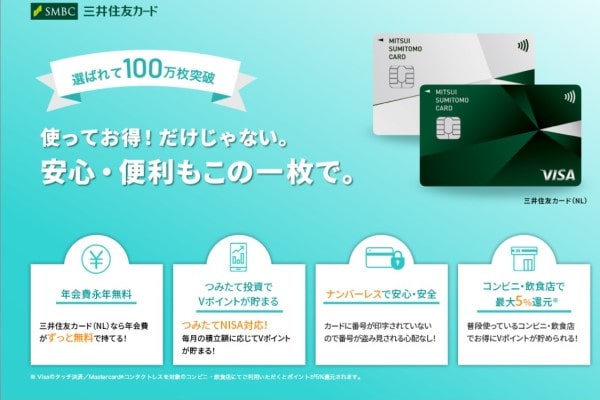

JCB カード Wと三井住友カード(NL)は日常で高還元を受けやすい

| 名称 | JCB カード W | 三井住友カード(NL) |

|---|---|---|

| 年会費 | 永年無料 | 永年無料 |

| 基本の還元率 | 1.0% | 0.5% |

| 貯まるポイント | Oki Dokiポイント | Vポイント |

| 国際ブランド | JCB | Visa、Mastercard® |

| 付帯保険 | ・最高2,000万円の海外旅行傷害保険が利用付帯 ・最高100万円のショッピングガード保険が利用付帯 | ・最高2,000万円の海外旅行傷害保険が利用付帯 |

| タッチ決済 | ・JCBのタッチ決済 | ・Visaのタッチ決済 ・Mastercard®コンタクトレス |

| 電子マネー | ・Apple Pay ・Google Pay ・iD ・nanaco ・楽天Edy ・WAON ・PiTaPaを除く交通系電子マネー | ・Apple Pay ・Google Pay ・iD ・PiTaPa ・WAON |

| ETCカードの年会費 | 無料 | 無料 |

| 申込条件 | ・18歳以上39歳以下で本人または配偶者に安定かつ継続した収入のある人 ・高校生を除く18歳以上39歳以下の学生 | 高校生は除く満18歳以上 |

日常使いでポイントを効率良く貯めたい人は、年会費が永年無料であるJCBカード Wと三井住友カード(NL)の組み合わせが最強です。

- JCB カード W:基本のポイント還元率が1.0%と高い

- 三井住友カード(NL):対象のコンビニや飲食店でスマホのタッチ決済を利用すると最大7%のポイント還元

2枚ともカード券面に番号が記載されていないナンバーレスデザインのため、カード番号を盗み見される心配がありません。

さらに24時間365日カードが不正利用されていないか監視するシステムにより、第三者の不正利用を防止できます。

三井住友カード(NL)の国際ブランドはVisaかMastercard®を選べるため、JCB カード Wとちがう国際ブランドのカードを持てます。

JCB カードWは買い物も公共料金の支払いも還元率1.0%

JCB カード Wは、基本の還元率が1.0%と高還元のため、普段の買い物で効率的にポイントが貯まります。

公共料金の支払いでも還元率が下がらないため、固定費の支払いにも適したカードです。

申し込みできる人は年齢が39歳以下に限定されますが、入会済みの人は40歳以上も利用できます。

JCB カード Wのナンバーレスタイプは最短5分で番号が発行される

JCB カード Wは、WEBでナンバーレスタイプを申し込むと最短5分でカード番号が発行されます。

そのため、カードの到着まで待たずにJCBのアプリですぐに利用できます。

通販サイトで利用する時は、アプリ内に表示されたカード番号などの必要な情報を入力すると決済が可能です。

店頭ではアプリからApple PayまたはGoogle Payの設定により、スマホをかざすだけで支払いが完了します。

JCB カード WはAmazonや西友などの提携店で還元率が上がる

JCB カード Wは、JCB ORIGINAL SERIESパートナーと呼ばれるJCBの提携店で還元率が上がります。

JCB ORIGINAL SERIESパートナーとポイント倍率の例は、以下の通りです。

- Amazonでポイント4倍

- 西友、イトーヨーカドーでポイント3倍

- ビックカメラ、Joshinでポイント2倍

- コクミンドラッグ、ダックスでポイント2倍

- スターバックスカードへのオンライン入金でポイント10倍

参照元:JCBカード

上記のほかにも、期間限定でポイント還元率が上がるキャンペーンを頻繁に開催しています。

通販の買い物はポイントサイトを経由すると還元率が上がる

通販の買い物はJCBが運営するポイントサイトのOki Doki ランドを経由すると、還元率が上がります。

Oki Doki ランドで還元率の上がるサイトとポイント倍率の例は、以下の通りです。

- ニッセンオンラインでポイント4倍

- ふるさと納税サイトさとふるでポイント4倍

- 楽天市場でポイント2倍

- Yahoo!ショッピングでポイント2倍

- じゃらんnet、楽天トラベルでポイント2倍

参照元:JCBカード

Oki Doki ランドにログインし、利用するサイトを選択するだけで簡単にポイント還元を受けられます。

一方、三井住友カード(NL)はコンビニや飲食店でのポイント還元率が高く、スマホ決済を利用するとさらに還元率が上がります。

三井住友カード(NL)はスマホのタッチ決済を利用すると対象店舗のポイント還元率が最大7%

三井住友カード(NL)のポイント還元率は対象となる店舗でカードのタッチ決済を利用すると5%、スマホのタッチ決済を利用すると7%になります。

タッチ決済で7%還元を受けられるお店の具体例は、以下の通りです。

- セブンイレブン

- ローソン

- マクドナルド

- ガスト

- サイゼリヤ

- すき家

- ドトールコーヒーショップ

- かっぱ寿司など

参照元:三井住友カード

コンビニなどの身近な店舗で高い還元を受けられるため、効率的にポイントが貯まります。

さらに三井住友カードのポイントUPモールを経由すると、通販での還元率が上がります。

通販での買い物はポイントUPモールを経由すると最大10%還元

通販での買い物は三井住友カード会員専用のポイントUPモールを経由すると最大で9.5%のポイントが加算されるため、最大10%の還元を受けられます。

以下は、ポイントが加算されるお店と還元率の具体例です。

- Amazon Fashionカテゴリーの対象商品は4.5%還元

- ニッセンオンラインで3.5%還元

- Yahoo!ショッピングで1.0%還元

- 楽天市場で1.0%還元

参照元:ポイントUPモール

ポイントUPモールでは、期間限定の割引きクーポンも発行されています。

三井住友カード(NL)は審査が最短30秒の即時発行が可能

三井住友カード(NL)は9時〜19時30分の時間帯であれば、最短30秒*で審査が完了する即時発行が可能です。

※最短30秒発行受付時間:9:00〜19:30

※ご入会には、ご連絡が可能な電話番号をご用意ください。

カードが郵送されるまで1週間程度かかりますが、カードが届く前からインターネット通販の支払いに利用できます。

付帯する保険は3種類の中から自分の好きな補償内容に変更できる

三井住友カード(NL)はJCB カード Wと同様に最高2,000万円までの海外旅行傷害保険が付帯していますが、補償内容を変更できます。

海外旅行傷害保険の代わりに選択できる補償内容は、以下の3種類です。

- 個人賠償責任保険

- 交通事故限定の入院保険

- 携行品損害保険

参照元:三井住友カード

海外旅行に行く予定のない人は上記の保険に変更すると、日常生活で補償を受けられます。

リクルートカードとエポスカードは高還元率と優待が魅力

| 名称 | リクルートカード | エポスカード |

|---|---|---|

| 年会費 | 永年無料 | 永年無料 |

| 基本の還元率 | 1.2% | 0.5% |

| 貯まるポイント | リクルートポイント | エポスポイント |

| 国際ブランド | Visa、Mastercard®、JCB | Visa |

| 付帯保険 | ・最高2,000万円の海外旅行傷害保険が利用付帯 ・最高1,000万円の国内旅行傷害保険が利用付帯 ・年間200万円までのショッピング保険が利用付帯 | ・最高500万円の海外旅行傷害保険が自動付帯 |

| タッチ決済 | ・国際ブランドにJCBを選択した場合のみ可能 | Visaのタッチ決済 |

| 電子マネー | ・Apple Pay ・Google Pay ・モバイルSuica ・楽天Edy ・SMART ICOCA ・nanaco(新規登録は不可) | ・Apple Pay ・Google Pay ・モバイルSuica ・楽天Edy ・EPOS Pay ・PayPay ・d払い |

| ETCカードの年会費 | 無料 | 無料 |

| 申込条件 | ・18歳以上で本人または配偶者に安定かつ継続した収入のある人 ・高校生を除く18歳以上の学生 | ・高校生を除く満18歳以上の人 ・日本に在住している人 |

リクルートカードとエポスカードの2枚持ちは、高還元とカラオケや飲食店などの豊富な優待が魅力です。

リクルートカードは実店舗で還元率が上がるお店が限られますが、エポスカードは優待を受けられる店舗が多いため2枚持ちで優待や還元を受けられる範囲が広がります。

リクルートカードの特徴を解説

リクルートカードの還元率は1.2%のため、普段の買い物や公共料金の支払いでポイントが貯まりやすいのが特徴です。

貯まったポイントは1ポイント1円として利用が可能となっており、dポイントやPontaポイントに交換もできます。

リクルートカードはナンバーレスのデザインではありませんが、万が一不正利用されてしまった場合は届出日の60日前まで被害額が保障されます。

リクルートカードはネットサービスで還元率が上がる

リクルートカードはポンパレモールやHot Pepper Beautyなど、ネットサービスで還元率が上がります。

還元率がアップするネットサービスの具体例は、以下の通りです。

- ポンパレモールは3%以上、リクルートカード決済で合計4.2%以上還元

- Hot Pepper Beautyで予約して来店すると2%、リクルートカード決済で合計3.2%還元

- じゃらんnetで予約して利用すると2%、リクルートカード決済で合計3.2%の還元

- Hot Pepper グルメで予約して来店すると50ポイント×人数分のポイント還元

参照元:リクルートカード

上記のネットサービスでは、貯まったポイントの使用も可能です。

電子マネーのチャージは月3万円までポイント還元の対象になる

電子マネーのチャージは月3万円までポイント還元の対象となりますが、国際ブランドによって対象となる電子マネーと還元率が異なります。

JCBはチャージでの還元率が下がるため、電子マネーをよく利用する人はVisaかMastercard®がおすすめです。

国際ブランド別のポイント還元対象になる電子マネーと還元率は、以下のようになっています。

| 国際ブランド | 対象となる電子マネー | ポイントの還元率 |

|---|---|---|

| Visa、Mastercard® | ・nanaco ・楽天Edy ・モバイルSuica ・SMART ICOCA | 1.2% |

| JCB | ・nanaco ・モバイルSuica | 0.75% |

参照元:リクルートカード

ただしnanacoはリクルートカードの新規登録ができないため、ポイント還元は2020年3月10日以前に登録済みの場合に限られます。

リクルートカードは国内旅行保険が付帯している

リクルートカードは年会費無料のカードの中ではめずらしく、国内旅行に対する傷害保険とショッピング保険が付帯しています。

保険はすべて利用付帯となっているため、旅費や商品代金のリクルートカード決済が補償を受けられる条件です。

エポスカードの国際ブランドはVisaのみとなっているため、リクルートカードでMastercard®またはJCBを選ぶと国際ブランドがかぶらずに済みます。

エポスカードは全国の10,000店舗で優待を受けられる

エポスカードはカラオケや映画館、遊園地など全国の10,000店舗で優待を受けられます。

以下は、エポスカードで優待を受けられる施設やサービスの例です。

- カラオケ館のルーム料金30%割引き

- 八景島シーパラダイスのワンデーパスが優待価格(大人、高校生の一般価格5,600円が4,800円)

- ニッポンレンタカーの基本料金がニッポンレンタカー会員は15%割引き、非会員は10%割引き

- イオンシネマのチケットをエポスカードの優待サイトであるエポトクプラザから事前購入すると、一般価格1,800円が1,400円

- 魚民、笑笑でポイント5倍

参照元:エポトクプラザ

通販やネットサービスはエポスカードが運営するポイントアップサイトを経由すると、還元率が上がります。

エポスポイントUPサイトを経由すると450店舗以上で還元率が上がる

エポスポイントUPサイトを経由すると、楽天市場やユニクロオンラインストアなど450店舗以上で還元率が上がります。

大手の通販サイトも多数掲載されているため、普段利用している通販サイトが見つかるでしょう。

以下は、エポスポイントUPサイトに掲載されているサイトとポイント倍率の一例です。

- イオンネットスーパーでポイント3倍

- 楽天市場でポイント2倍

- Yahoo!ショッピングでポイント2倍

- マルイのネット通販でポイント2倍

- ユニクロオンラインストア、GUオンラインストアでポイント2倍

参照元:エポスポイントUPサイト

エポスポイントUPサイトの利用には、オンラインサービスであるエポスNetの会員登録が必要です。

楽天カードと三菱UFJカード VIASOカードは通販の還元率が高い

| 名称 | 楽天カード | 三菱UFJカード VIASOカード |

|---|---|---|

| 年会費 | 永年無料 | 永年無料 |

| 基本の還元率 | 1.0% | 0.5% |

| 貯まるポイント | 楽天ポイント | VIASOポイント |

| 国際ブランド | Visa、Mastercard®、JCB、American Express | Mastercard® |

| 付帯保険 | 最高2,000万円の海外旅行傷害保険が利用付帯 | ・最高2,000万円の海外旅行傷害保険が利用付帯 ・最高100万円のショッピング保険が利用付帯 |

| タッチ決済 | ・国際ブランドにVisa、Mastercard®、JCBを選択した場合に可能 ・楽天ペイ | Mastercard®のコンタクトレス |

| 電子マネー | ・Apple Pay ・Google Pay ・楽天Edy | ・Apple Pay ・楽天Edy ・モバイルSuica ・SMART ICOCA |

| ETCカードの年会費 | 税込550円 | 無料 |

| 申込条件 | 高校生を除く満18歳以上 | ・18歳以上で安定した収入のある人 ・高校生を除く18歳以上の学生 |

楽天カードと三菱UFJカード VIASOカードはどちらも通販で高還元を受けられるため、よくインターネットで買い物する人に利点のある組み合わせです。

楽天カードは楽天市場での還元率が上がり、三菱UFJカード VIASOカードはPOINT名人.comを経由してさまざまな通販サイトでボーナスポイントがもらえます。

公共料金の支払いに対する還元率は楽天カードだと0.2%に下がるため、三菱UFJカード VIASOカードで支払うほうがポイントが多く貯まります。

楽天カードはセキュリティ対策が万全に取られている

楽天カードはナンバーレスのほかにワンタイムパスワード認証や不正検知システム、第三者からの不審なメール対策などセキュリティ対策が万全に取られています。

紛失または盗難の専用ダイヤルは、年中無休で24時間対応しています。

楽天カードは楽天グループのサービスを利用するとポイント倍率が上がる

楽天カードはスーパーポイントアッププログラムという独自のシステムがあり、対象となる楽天グループのサービスを利用すると楽天市場でのポイント倍率が上がります。

以下は、対象となる条件とポイント倍率です。

- 楽天市場のアプリで楽天カード決済をするとポイントが3.5倍

- 楽天モバイルでRakuten最強プランを契約しているダイヤモンド会員は楽天市場のポイントが4倍

- 楽天ひかりまたはRakuten Turboを契約している人は楽天市場のポイントが2倍

参照元:スーパーポイントアッププログラム

ほかにも楽天カードで楽天ペイにチャージして支払うと、還元率が1.5%に上がります。

楽天カードにはポイントカードの機能もあり、加盟店ではポイントの2重取りが可能です。

加盟店では会計時にカードを掲示するだけでポイントが貯まり、さらに楽天カードで支払うと基本の還元率1%分のポイント還元を受けられます。

カードの掲示で付与されるポイントはお店によって異なりますが通常0.5〜1.0%、ビックカメラの付与率は購入額の税込5%分です。

楽天カードは国際ブランドの種類が豊富

楽天カードは国際ブランドの種類が豊富で、以下の4種類から選択できます。

- Visa

- Mastercard®

- JCB

- American Express

三菱UFJカード VIASOカードの国際ブランドはMastercard®のみのため、2枚持ちする場合はMastercard®以外を選択するとよいでしょう。

三菱UFJカード VIASOカードは自動でキャッシュバックされる

三菱UFJカード VIASOカードは、貯まったポイントが年に一度自動でキャッシュバックされます。

自分で手続きする必要がないため、ポイントの有効期限切れを防げます。

キャッシュバックを受けるためには年間で1,000ポイント以上必要ですが、三菱UFJニコスが運営するPOINT名人.comを活用すると高還元のポイント獲得が可能です。

通販の買い物でPOINT名人.comを経由するとボーナスポイントがもらえる

通販の買い物でカード会員向けサービスのPOINT名人.comを経由するとボーナスポイントがもらえるため、実質の還元率が上がります。

POINT名人.comでポイント倍率が上がるお店とポイント倍率は、以下の通りです。

- ドクターシーラボ公式オンラインショップで20倍のポイントが加算され、実質の還元率10.5%

- ニッセンオンラインで6倍のポイントが加算され、実質の還元率3.5%

- ふるさと納税サイトさとふるで3倍のポイントが加算され、実質の還元率2.0%

- Yahoo!ショッピングで1倍のポイントが加算され、実質の還元率1%

参照元:POINT名人.com

三菱UFJカード VIASOカードは基本の還元率が0.5%ですが、POINT名人.comの活用により最大12.5%のポイント還元を受けられます。

VIASOカードは携帯電話やインターネットの利用料金でポイント2倍

三菱UFJカード VIASOカードで携帯電話やインターネット、ETCの利用料金を支払うとポイントが2倍になります。

携帯電話とPHSの利用料金でポイント2 倍になる会社は、以下の4つです。

- NTTドコモ

- au

- ソフトバンク

- ワイモバイル

インターネットの利用料金でポイントが2倍になるプロバイダーは、以下の5つです。

- Yahoo! BB

- OCN

- au one net

- BIGLOBE

- ODN

参照元:VIASOポイントプログラム

ETCの利用料金は、ETCマークのある全国の高速道路や一般有料道路の通行料金が対象となります。

三菱UFJカード VIASOカードは公共料金の支払いも還元率0.5%のため、対象となる携帯電話料金や公共料金は楽天カードよりも還元率が高くなります。

クレジットカードを2枚持ちする場合の選び方

クレジットカードを2枚持ちする場合の選び方は、まずメインカードとサブカードを決めます。

メインカードは還元率が高く安全性の高いカードを選ぶ

メインカードは基本の還元率が高く、安全性の高いカードが最適です。

高還元の目安となる基本の還元率1.0%以上のカードは日常生活の買い物や公共料金の支払いなど、生活費で多くのポイントを貯められます。

メインカードは使用頻度が多いため、不正利用の防止策や万が一被害に遭ってしまった場合の補償が充実しているカードであれば安心して利用できます。

サブカードはメインカードにない特典やサービスを重視して選ぶ

サブカードはメインカードにない特典やサービスを重視して選ぶと、使い分けにより最大限に恩恵を受けられます。

具体的には店舗で受けられる優待や還元率の上がる通販サイト、付帯している保険などです。

費用をかけずに2枚持ちしたい人は、年会費が永年無料のカードを選びましょう。

なるべく年会費が永年無料のカードを選ぶ

クレジットカードを2枚持ちには持っていても費用がかからない、年会費無料のカードが最適です。

年会費がかかるカードを2枚持つと、ポイントの還元よりも年会費の負担のほうが大きくなってしまう場合があります。

年会費無料のカードには、以下の3種類があります。

| 種類 | 条件 |

|---|---|

| 永年無料 | 利用の有無にかかわらず年会費が無料 |

| 初年度のみ無料 | 1年目のみ年会費が無料、2年目以降は年会費がかかる |

| 条件付き無料 | 1年に1回以上、年間20万円以上など利用状況に応じて年会費が無料 |

初年度のみ無料や条件付き無料のカードはあまり利用していなくても年会費が引き落とされる場合があるため、管理に自信のない人は年会費が永年無料のカードがおすすめです。

ただし1枚目のカードにはない特典やサービスがある場合は、年会費がかかるカードも候補となります。

2枚持ちのクレジットカードは、国際ブランドを分けることも大切です。

1枚目のカードとちがう国際ブランドを選ぶ

国際ブランドによって加盟店の数や特徴が異なるため、2枚目のカードは1枚目とちがう国際ブランドを選ぶのが大切です。

2種類の国際ブランドによって、カードを使用できる範囲が広がります。

代表的な5つの国際ブランドと特徴は、以下の通りです。

| 国際ブランド | 特徴 |

|---|---|

| Visa | ・使用できる国、店舗数が最も多い ・特にアメリカでの利用に有利 |

| Mastercard® | ・世界でのシェア率はVisaに続き第2位 ・特にヨーロッパでの利用に有利 |

| JCB | ・国内の加盟店が多い ・海外での加盟店は少ないが、ハワイや韓国など日本人に人気のある観光地で利用できる所が増えてきている |

| American Express | ・ステータスの高いブランドとして富裕層に支持されている ・JCBと提携しているため、JCBの加盟店であればほとんど利用が可能 |

| Diners Club | ・American Expressと同様にステータスが高く、富裕層に人気がある ・利用限度額が比較的高い |

JCBは国内の加盟店は多いですが海外で使えない国もあるため、海外での使用を考えている人はVisaかMastercard®を1枚持っておくとよいでしょう。

特典やサービスを補完できるカードを選ぶ

2枚持ちのサブカードは、メインカードの特典やサービスを補完できるカードが候補です。

メインカードで自分がよく利用するお店の還元率が高くない場合は、サブカードで還元率が上がるカードを選ぶと常に高還元を受けられます。

メインカードと異なる店舗やサービスで優待が受けられるカードを選ぶ

サブカードはメインカードと異なる店舗やサービスで優待が受けられるカードを選ぶと、特典を受ける範囲が広がります。

組み合わせの具体例は、以下の通りです。

- 日常生活でポイントが貯まりやすいカードと特定の店舗で還元率が高いカード

- 実店舗での優待を受けられるカードと通販の還元率が上がるカード

- 海外旅行保険が利用付帯のカードと自動付帯のカード

上記の選び方を参考にクレジットカードを2枚持ちした場合は、4つの利点があります。

クレジットカードを2枚持ちする4つの利点を解説

クレジットカードを2枚持ちする利点は、以下の4つです。

- 用途にあわせて使い分けできる

- 決済できるお店が増える

- カードの利用上限額が上がる

- カードが使えなくてももう1枚のカードで対応できる

2枚持ちの最大の利点は、カードの使い分けができることです。

通常の還元率は0.5〜1.0%前後ですが、カードの提携店や優待店では3〜5%のポイント還元や優待を受けられる場合があります。

中にはポイントが10倍を超えるお店もあり、還元率アップやキャッシュバックのキャンペーンも常時開催されています。

では、カードの使い分けについて詳しくみていきましょう。

用途にあわせて使い分けできる

クレジットカードによって加盟店や提携先が異なるため、2枚持ちは用途にあわせて使い分けが可能です。

2枚のカードをそれぞれ還元率が上がるお店で利用することにより、効率的にポイントを貯められます。

2枚持ちによってカードの提携先が増えるため、高還元を受けられる確率が上がります。

カードの2枚持ちで利用できる特典が増える

2枚持ちはそれぞれのカードが持つ特典の両方を受けられるため、利用できる特典が増えます。

ゴールドカードは1枚で補償やサービスが充実していますが、その分一般カードに比べて年会費が高くなります。

年会費が無料または年会費が安いカードの2枚持ちはメインカードに足りない特典をサブカードで補えるため、ゴールドカードよりも安い費用で特典を充実させられます。

クレジットカードの2枚持ちは、決済できるお店が増えるのも利点の1つです。

決済できるお店が増える

店舗やサービスにより対応しているクレジットカードが異なるため、2枚持ちで決済できるお店が増えます。

国内で最も加盟店が多いのはJCB、海外で最も加盟店が多いのはVisaです。

カードを2枚持っていると対応している電子マネーやタッチ決済も増え、決済方法の幅が広がります。

代表的な国際ブランドは、それぞれ独自のタッチ決済サービスを提供しています。

2枚持ちは2種類の国際ブランドを使用できるため、海外で使用できる加盟店が増えるのも魅力です。

海外に加盟店の多いVisaかMastercard®のカードは、海外旅行や海外出張にも対応できます。

2枚持ちは決済できるお店だけでなく、利用限度額が増える利点もあります。

クレジットカードの利用限度額が上がる

クレジットカードの2枚持ちはそれぞれ利用限度額まで使用できるため、利用可能な金額が上がります。

カードによって利用限度額が決められており、一般カードの利用限度額は10万円〜100万円程度が目安です。

急な出費で支払額が利用限度額ぎりぎりになってしまった場合、2枚のカードにより利用できる金額に余裕ができます。

発行会社が別のカードを2枚持つ

発行した会社が同じカードを2枚持っても限度額は合算されないため、別会社のカードを2枚持つのが大切です。

たとえば楽天カードは一人で2枚発行するのも可能ですが、その場合の利用限度額は高いほうのカードと共有されます。

具体的には1枚目のカードの利用限度額が50万円、2枚目のカードの利用限度額が100 万円の場合2 枚合わせて100万円まで利用できます。

クレジットカードの2枚持ちにより、万が一使おうと思っていたカードが使えない場合の保険ももう一枚のカードで対応が可能です。

カードが使えなくてももう1枚のカードで対応できる

2枚持ちは使おうと思っていたカードが使えなかった場合にもう1枚で対応できるため、いざという時の保険になります。

以下は、クレジットカードが使用できなくなる具体例です。

- 磁気のトラブル

- カード自体の破損

- 店舗の決済端末に不具合が発生している

- 店舗がカードの国際ブランドに対応していない

- 利用限度額の超過

- カードの有効期限切れ

- カードの引き落としができていない

磁気のトラブルやカード自体の破損は突然発生する可能性があり、昨日まで使っていたカードが急に使えなくなる場合があります。

口座の残高不足でカードの利用額が引き落としできないとカード会社に利用を一時的に停止される場合があるため、口座残高の管理が必要です。

2枚持ちにより決済できないリスクを避けられる

普段からクレジットカード決済を利用している人は現金を持ち歩いていない場合もあるため、2枚持ちにより決済できないリスクを避けられます。

クレジットカードの2枚持ちは、海外でカードを盗難された時にも役立ちます。

2枚のカードを1枚は財布、もう1枚はホテルの金庫など別の場所で保管しておくと万が一カードの盗難にあってしまった場合にもう1枚のカードで支払いが可能です。

クレジットカードの2枚持ちには利点だけでなく、欠点も存在します。

クレジットカードを2枚持ちした時の欠点を解説

クレジットカードを2枚持ちした時の欠点は、以下の3つです。

- 貯まるポイントが分散する

- 家計の管理が複雑になる

- 同時に複数のカードに申し込むと審査の通過が難しい

クレジットカードは管理した上での利用が大切

クレジットカードは手軽に使用できる分自分がお金を使っている感覚が薄れてしまう危険があるため、管理した上での利用が大切です。

2枚持ちは1枚の時に比べて管理しなければいけない部分が増えるため、管理が面倒な人には向いていません。

管理が必要な物の1つは、カード払いで還元されるポイントです。

貯まるポイントが分散する

カードによって還元されるポイントの種類が異なるため、2枚持ちは貯まるポイントが分散してしまうのが欠点です。

仮に10万円をカードで支払った場合、カード1枚と2枚で貯まるポイントを比較すると以下のようになります。

| カード枚数 | 計算式 | 貯まるポイント数 |

|---|---|---|

| 還元率1.0%のカード1枚 | 100,000×0.01=1,000 | 1,000ポイント |

| 還元率1.0%のカード2枚 | 100,000×0.01÷2=500 | 500ポイントずつ2種類 |

| 還元率1.0%のカード1枚 還元率0.5%のカード1枚 | 50,000×0.01=500 50,000×0.005=250 | 500ポイントと250ポイントの2種類 |

特に還元率が異なるカードの2枚持ちは、獲得する総ポイント数が少なくなってしまう場合があります。

効率的にポイントを貯めるためにはなるべくメインカードにポイントを集約し、サブカードはメインカードよりも還元率が上がる場合のみ使用するのが効果的です。

クレジットカードのポイントには有効期限がある

クレジットカードのポイントには有効期限があり、一般的な有効期限は1〜2年です。

有効期限内に使い切らないと、ポイントが失効して無駄になってしまいます。

ポイントの種類によって利用できる最低ポイント数が決まっている場合があり、一定以上貯まらないと景品への交換や支払いに使えない可能性があります。

カードによってポイントの種類だけでなく締め日や引き落とし日も変わるため、管理が複雑になるのも欠点の1つです。

家計の管理が複雑になる

クレジットカードの2枚持ちにより締め日や引き落とし日が月に2回ずつ来るため、家計の管理が複雑になる欠点があります。

利用額の引き落としが毎月おこなわれるように、事前に口座残高の確認が必要です。

口座引き落としができないと遅延損害金が発生する場合がある

残高不足で口座引き落としができないと、遅延損害金が発生する場合があります。

遅延損害金は、期日までに支払いができなかった場合の損害を賠償するお金です。

クレジットカードの遅延損害金は、引き落とし日の翌日から支払いが完了するまでの期間に発生する利息を表します。

遅延損害金が発生した場合、利用者はカードの利用額と遅延損害金の両方を支払う必要があります。

カードの支払いを何度も延滞すると一時的にカードの利用が止められたり、信用情報に事故情報として登録されたりするため、カード会社に連絡してすみやかに支払うようにしましょう。

同時に複数のカードに申し込むと審査の通過が難しい

同時に複数のカードに申し込むとカード会社に貸し倒れを懸念されてしまい、審査の通過が難しくなります。

複数の申し込みが審査に不利となる要因は、以下の3つです。

- 短期間で複数の申し込みは多重申し込みと呼ばれ、審査に悪い影響を与えるため

- 利用限度額が足りなくて複数のカードに申し込み、返済能力がない人と判断されてしまうため

- クレジットカードのキャッシング枠は現金の借り入れが可能となっており、複数の申込で相当お金に困っている人と思われてしまうため

クレジットカードの申込記録は信用情報機関に6ヶ月間保管され、審査の際カード会社に共有されます。

申込記録は6ヶ月を過ぎると自動的に削除されるため、新たなカードへの申し込みは6ヶ月経過してからにしましょう。

クレジットカードのキャッシング枠は審査に影響を与える

利用する予定がなくてもキャッシング枠が設定されているカードを複数申し込むとお金に困っていると判断され、審査に不利な影響を与えます。

クレジットカードの利用限度額には、買い物やサービスの支払いで利用できるショッピング枠とお金を借りられるキャッシング枠があります。

審査への影響が心配な場合は、キャッシング枠をなしに設定すると効果的です。

2枚持ちよりもさらに多くの特典を受けたい人には、クレジットカードを3枚持ちする案もあります。

クレジットカード3枚持ちに最強の組み合わせ2選を紹介

クレジットカード3枚持ちに最強の組み合わせは、以下の2つです。

- JCBカード Wと三井住友カード(NL)と楽天カード

- 三井住友カード(NL)と楽天カードとライフカード<旅行傷害保険付き>

3枚持ちする場合も2枚持ちと同様、メインカードのサービス内容を補填できるカードが候補となります。

3枚持ちするカードは国際ブランドを分ける

3枚持ちするカードは国際ブランドを分けると利用できる加盟店が増え、利便性が向上します。

3枚で最大3つの国際ブランドを使用できるため、申込時は自分が持っていない国際ブランドの選択が大切です。

年会費が永年無料のカードは3枚持ちしても費用がかからない

年会費が永年無料のカードは3枚持ちしても費用がかからないため、負担なく特典を受けられます。

年会費がかかるカードを複数持つと、還元よりも費用の負担が大きくなる場合があります。

ただし、特典やサービス内容に魅力が感じられる場合は年会費がかかるカードも候補の1つです。

特に2枚目、3枚目に選ぶカードは自分にとって恩恵の大きい特典を重視して選びましょう。

JCBカード Wと三井住友カード(NL)と楽天カードの組み合わせは、3枚とも年会費が無料で高還元を受けられます。

JCBカード Wと三井住友カード(NL)と楽天カード

JCBカード Wと三井住友カード(NL)と楽天カードの3枚持ちは費用がかからず、実店舗でも通販でも高還元を受けられます。

JCBカード Wをメインカードとして使用し、還元率が上がる特定のお店で三井住友カード(NL)と楽天カードを使用すると効率よくポイントを貯められます。

以下は、各カードの主なポイント還元率を一覧にした表です。

| 名称 | JCBカード W | 三井住友カード(NL) | 楽天カード |

|---|---|---|---|

| 基本の還元率 | 1.0% | 0.5% | 1.0% |

| 公共料金に対する還元率 | 1.0% | 0.5% | 0.2% |

| コンビニの還元率 | セブンイレブン、ローソンで3% | セブンイレブン、ローソンで7% (スマホのタッチ決済時) | セブンイレブン、ローソンで1.5% (楽天カードでチャージした楽天ペイで支払時) |

| スーパーの還元率 | 西友、イトーヨーカドーで3% | ライフ、フレスコで1.0% (自分の選んだ3つの店舗で+0.5%に登録した場合) | 西友で1.5% (ポイントカード機能と支払いポイント) |

| ドラッグストアの還元率 | コクミンドラッグ、ダックスで2% | マツモトキヨシ、ココカラファインで1.0% (自分の選んだ3つの店舗で+0.5%に登録した場合) | ツルハドラッグとサンドラッグで1.5% (ポイントカード機能と支払いポイント) |

| 飲食店の還元率 | スターバックスコーヒーカードへのオンライン入金で10% | マクドナルド、ガストで7% (スマホのタッチ決済時) | マクドナルド、ガストで1.5% (ポイントカード機能と支払いポイント) |

| 通販の還元率 | Amazonで4%、Yahoo!ショッピングでポイント2% | Yahoo!ショッピングで1.0%還元 | 楽天市場で3% |

コンビニや飲食店は三井住友カード(NL)、楽天市場での買い物は楽天カードが効果的です。

JCBの提携店でないお店を利用する時は、三井住友カード(NL)のポイントUPモールを利用するか楽天カードの掲示でポイントを貯める方法もあります。

3枚持ちで3種類の国際ブランドのカードを持てる

JCBカード Wと三井住友カード(NL)と楽天カードの組み合わせは3種類の国際ブランドに分けられるため、幅広い範囲で使用できます。

各カードが対応している国際ブランドは、以下の通りです。

| 名称 | JCBカード W | 三井住友カード(NL) | 楽天カード |

|---|---|---|---|

| 国際ブランド | JCBのみ | ・Visa ・Mastercard® | ・JCB ・Visa ・Mastercard® ・AmericanExpress |

海外の加盟店が多いVisaやMastercard®を所持できるため、海外での使用を考えている人にも向いています。

海外旅行によく行く人や付帯する保険を重視する人は、海外旅行傷害保険が自動付帯しているライフカード<旅行傷害保険付き>をサブカードに入れた組み合わせが候補です。

三井住友カード(NL)と楽天カードとライフカード<旅行傷害保険付き>

三井住友カード(NL)と楽天カードとライフカード<旅行傷害保険付き>の組み合わせは日常生活で効率的にポイントを貯めながら、海外旅行保険を充実させられます。

ライフカード<旅行傷害保険付き>の概要

| 名称 | ライフカード<旅行傷害保険付き> |

|---|---|

| 年会費 | 初年度無料、次年度から税込1,375円 |

| 基本の還元率 | 0.5% |

| 貯まるポイント | LIFEサンクスポイント |

| 国際ブランド | JCB、Visa、Mastercard® |

| 付帯保険 | ・最高2,000万円の海外旅行傷害保険が自動付帯 ・最高1,000万円の国内旅行傷害保険が利用付帯 |

| タッチ決済 | Visaのタッチ決済 |

| 電子マネー | ・Apple Pay ・Google Pay ・ライフカードiD ・楽天Edy ・モバイルSuica ・モバイルPASMO |

| ETCカードの年会費 | 無料 |

| 申込条件 | 国内に居住している18歳以上で電話連絡が可能な人 |

三井住友カード(NL)と楽天カードの海外旅行保険は利用付帯ですが、ライフカード<旅行傷害保険付き>は自動付帯のため所持しているだけで海外での補償を受けられます。

三井住友カード(NL)と楽天カードは年会費が永年無料のため、ライフカード<旅行傷害保険付き>の年会費税込1,375円で旅行保険を充実させられます。

各カードの国際ブランドと付帯する保険の内容は、以下のとおりです。

| 名称 | 三井住友カード(NL) | 楽天カード | ライフカード <旅行傷害保険付き> |

|---|---|---|---|

| 国際ブランド | ・Visa ・Mastercard® | ・JCB ・Visa ・Mastercard® ・AmericanExpress | ・JCB ・Visa ・Mastercard® |

| 海外旅行保険 | 最高2,000万円の海外旅行傷害保険 | 最高2,000万円の海外旅行傷害保険 | 最高2,000万円の海外旅行傷害保険 |

| 付帯の種類 (海外旅行保険) | 利用付帯 | 利用付帯 | 自動付帯 |

| 国内旅行保険 | 付帯なし | 付帯なし | 最高1,000万円の国内旅行傷害保険 |

国際ブランドの種類が豊富なため、種類がかぶらずに3枚持ちできます。

ライフカー<旅行傷害保険付き>は海外だけでなく国内旅行に対しての保険内容も充実しており、最高1,000万円の国内旅行傷害保険が利用付帯となっています。

ライフカード<旅行傷害保険付き>は、LIFE DESKと呼ばれる海外アシスタンスサービスも魅力です。

世界の主要都市20ヶ所に窓口があり、海外旅行中のパスポート紛失やけがをした場合の病院案内など日本語でサポートを受けられます。

日常生活の効率的なポイント還元と旅行保険を両立させたい人は、三井住友カード(NL)と楽天カードとライフカード<旅行傷害保険付き>の組み合わせが最適です。

まとめ

クレジットカードの2枚持ちはカードを使用できる範囲が広がり、利用できる特典やサービスも増えます。

2枚持ちで還元率が上がるお店が増えるため、より多くのポイントを貯められます。

メインカードには還元率と安全性の高いカード、サブカードにはメインカードにない特典やサービスを受けられるカードが最適です。

カードによって付いている機能がちがうため、2枚持ちで利便性が高まります。

より多くの特典を受けたい人には、クレジットカードの3枚持ちも効果的です。

年会費や国際ブランドも考慮しながら、自分に合う組み合わせを見つけましょう。

オンライン参考資料

クレジットカード発行枚数調査結果|一般社団法人日本クレジット協会

JCBナンバーレスカードおよびモバ即入会後のご利用案内|JCBカード

コメントを残す